多目标识别:毫米波雷达在智能交通中的隐藏优势

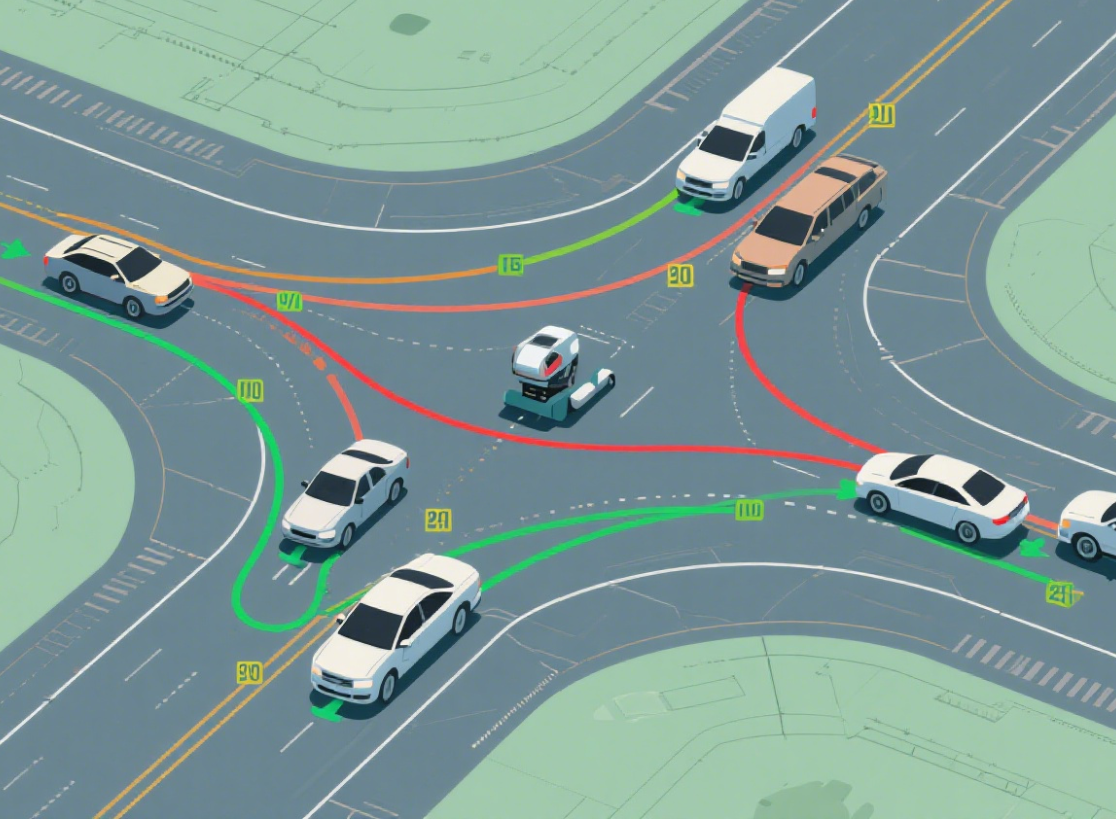

在现代城市中,交通环境很少是简单的。交叉路口通常包含多条车道,车道内挤满了以不同速度和方向行驶的汽车、公交车、自行车和行人。对于智能交通管理系统而言,准确检测并实时区分这些目标是最复杂的技术挑战之一。

传统传感技术(例如电感线圈检测器、红外传感器和摄像机)已广泛应用于交通监控。然而,当多个物体在同一视野范围内重叠或同时移动时,这些技术便显得力不从心。而毫米波 (mmWave) 雷达则展现出其决定性的优势:其多目标识别能力。

多目标检测为何重要

想象一下高峰时段繁忙的城市十字路口。汽车在红灯前等待,骑行者在车道间穿梭,行人也纷纷走下路缘。对于交通系统而言,如果无法区分这些目标,可能会导致车辆计数错误、信号灯切换延迟,甚至危及弱势道路使用者的安全。

多目标识别使系统能够:

即使在交通拥挤的情况下也能准确地计数和分类车辆。

将移动物体与静止物体分开,防止检测错误。

实时识别行人和骑自行车的人等弱势道路使用者。

实现车对万物 (V2X)通信,其中精确的对象级数据可改善自动驾驶决策。

如果没有这种能力,智能交通解决方案就无法认识到道路的真正复杂性。

毫米波雷达如何实现多目标识别

毫米波雷达的优势在于其工作原理。通过发射60至81 GHz频段的电磁波并分析反射信号,雷达不仅可以提取距离和速度,还可以提取角度分辨率。

1. 距离分辨率

高频毫米波雷达可实现精细的距离分辨率,这意味着即使两个物体在同一视线范围内相距很短,它也能区分它们。例如,一辆停着的汽车和它正后方的骑车人将被视为两个独立的目标,而不是一个。

2. 多普勒速度测量

与摄像头不同,雷达本质上利用多普勒效应测量速度。这使得它能够区分移动的行人与静止的路标,即使两者在图像平面上占据几乎相同的位置。

3. MIMO天线的角度分辨率

现代毫米波雷达模块,例如Linpowave 的 V300 系列,采用MIMO(多输入多输出)天线配置。这显著提高了角度分辨率,使雷达能够区分并排的物体,例如相邻车道上的两辆汽车。

4. 高级信号处理

通过应用波束成形、聚类算法和机器学习,雷达系统可以同时追踪多条轨迹。这使得在目标交叉的场景中(例如行人从车辆前方穿过时)能够实现稳定的检测。

优于传统传感器

相机

缺点:易受光线不足、眩光和天气条件的影响。

雷达优势:在雨、雾和夜间条件下可靠运行,同时保持物体分离。

感应线圈

缺点:只能检测大型金属车辆的存在,无法区分多个目标或弱势道路使用者。

雷达优势:可检测车辆、骑车人和行人,并同时进行分类。

红外传感器

缺点:范围有限,难以区分重叠的热信号。

雷达优势:提供远距离检测(使用Linpowave 的 V200可实现高达 300 米的检测距离),并以高分辨率分离间距紧密的物体。

实际应用

1.智能交叉路口

在复杂的路口,具备多目标功能的雷达可使交通信号灯动态适应交通流量。系统无需依赖静态计时器,即可在确保行人安全的同时,优先为交通拥堵严重的方向发出绿灯。

2. 高速公路入口匝道

当多辆车辆以不同的速度汇合时,雷达传感器能够精确追踪它们各自的轨迹。这些数据支持匝道计量系统,从而减少拥堵并提高安全性。

3. 弱势道路使用者(VRU)保护

骑行者和行人的运动轨迹往往难以预测。雷达能够确保他们被分别探测和跟踪,即使在大型车辆附近或后方也是如此。这对于联网汽车的自动刹车系统至关重要。

4. 车联网生态系统

在 V2X 应用中,雷达提供自主决策所需的可靠目标级数据。多目标识别功能可确保车辆即使在交通拥挤的情况下也能获得准确的态势感知。

部署注意事项

虽然毫米波雷达具有显著的优势,但成功部署仍需要仔细考虑:

传感器放置:适当的高度和角度对于最大化角度分辨率和最小化遮挡至关重要。

与其他传感器的集成:雷达与摄像头或激光雷达融合时效果最佳,可进行分类细化。

校准和算法:原始雷达数据必须与强大的信号处理相结合才能实现有效的多目标跟踪。

结论

多目标识别不仅仅是一项技术规范,更是解锁下一代智能交通系统的关键。毫米波雷达能够实时区分车辆、行人和骑行者,弥补了传统传感器的不足,确保了智能交通的安全性、效率和可扩展性。

对于寻求减少交通拥堵并保护弱势道路使用者的城市而言,采用具有强大多目标能力的雷达技术(例如Linpowave 的雷达解决方案)已不再是可有可无的选择。它是真正智能交通生态系统的基础。